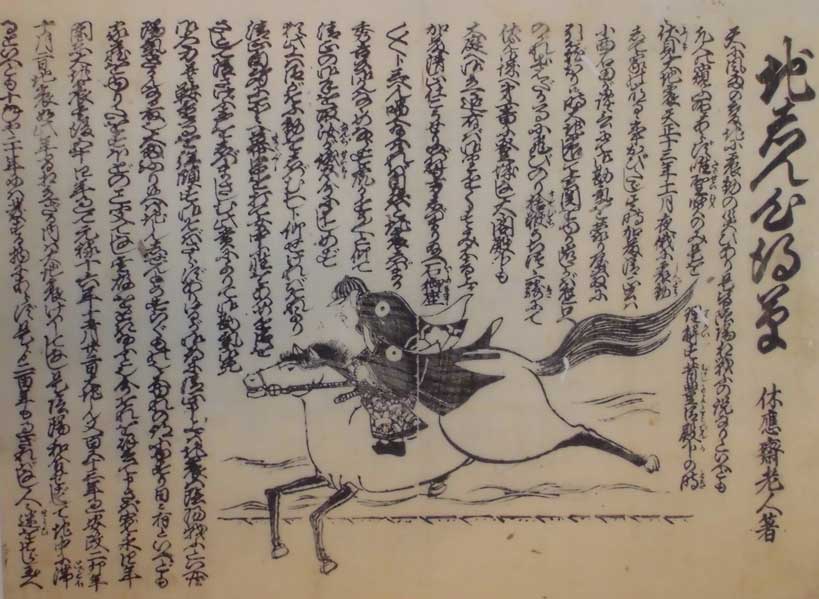

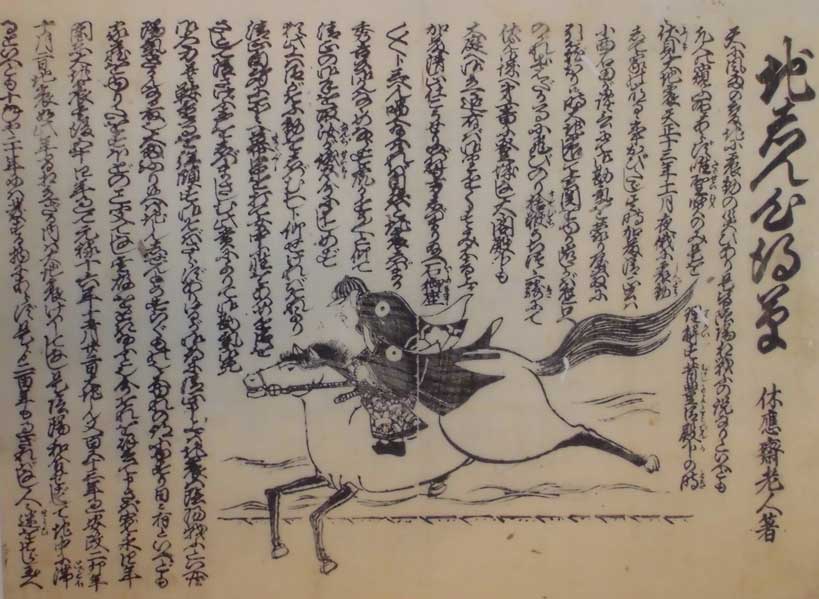

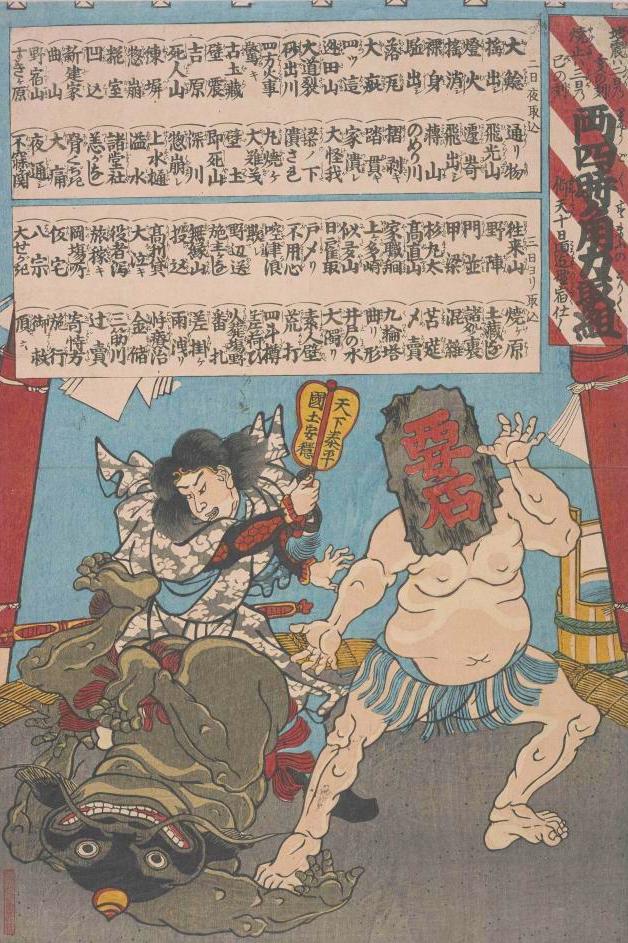

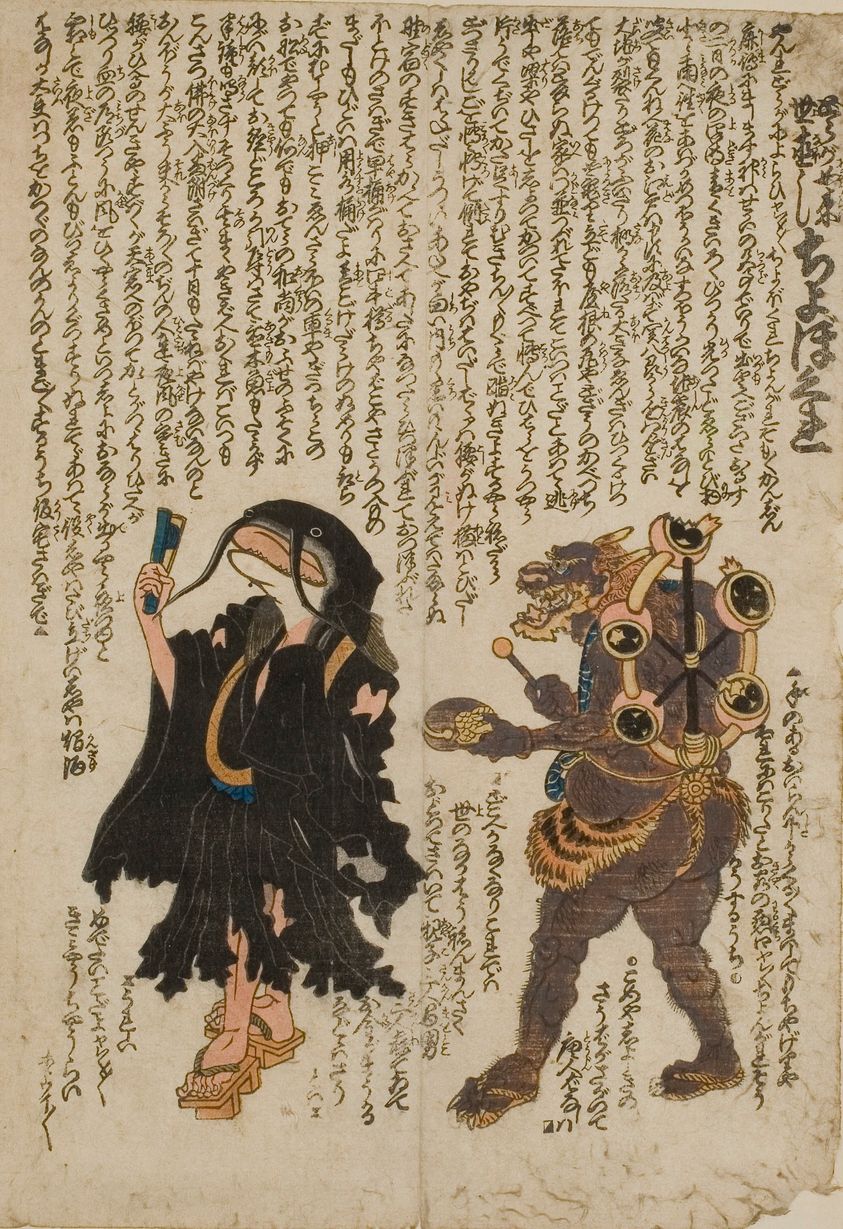

これは『地しん心得草』という題のかわら版です。

作者の休応斎老人については、詳細な経歴や生没年はほとんど不明で、内容を解読するための資料も限られているため、今回は、ナマズとの関係と現時点で気付いた点についてお話しします。

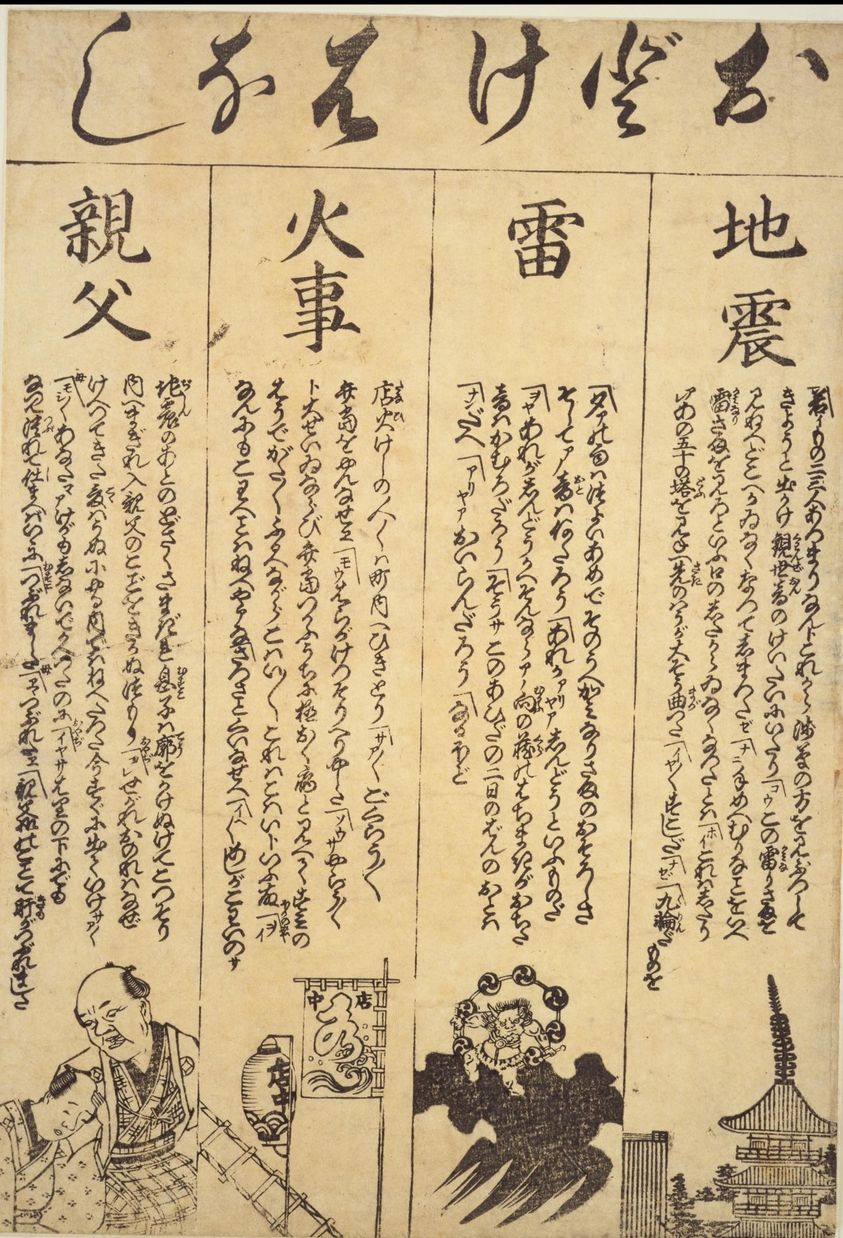

まず目に飛び込んでくるのは、馬に乗った武士の姿です。この武士は加藤清正ですが、彼を象徴する丸印も見受けられます。刀を脇に差し、筋兜を被り、どこかへ急いで向かっているようです。その周囲には、くずし字でびっしりと書かれた文字が並び、「大地震」や「災い」といった物々しい言葉が目を引きます。これらの言葉から、緊迫した雰囲気も伝わってきます。題からもこのかわら版が地震に対する心得や教訓をまとめたものであることがうかがえます。

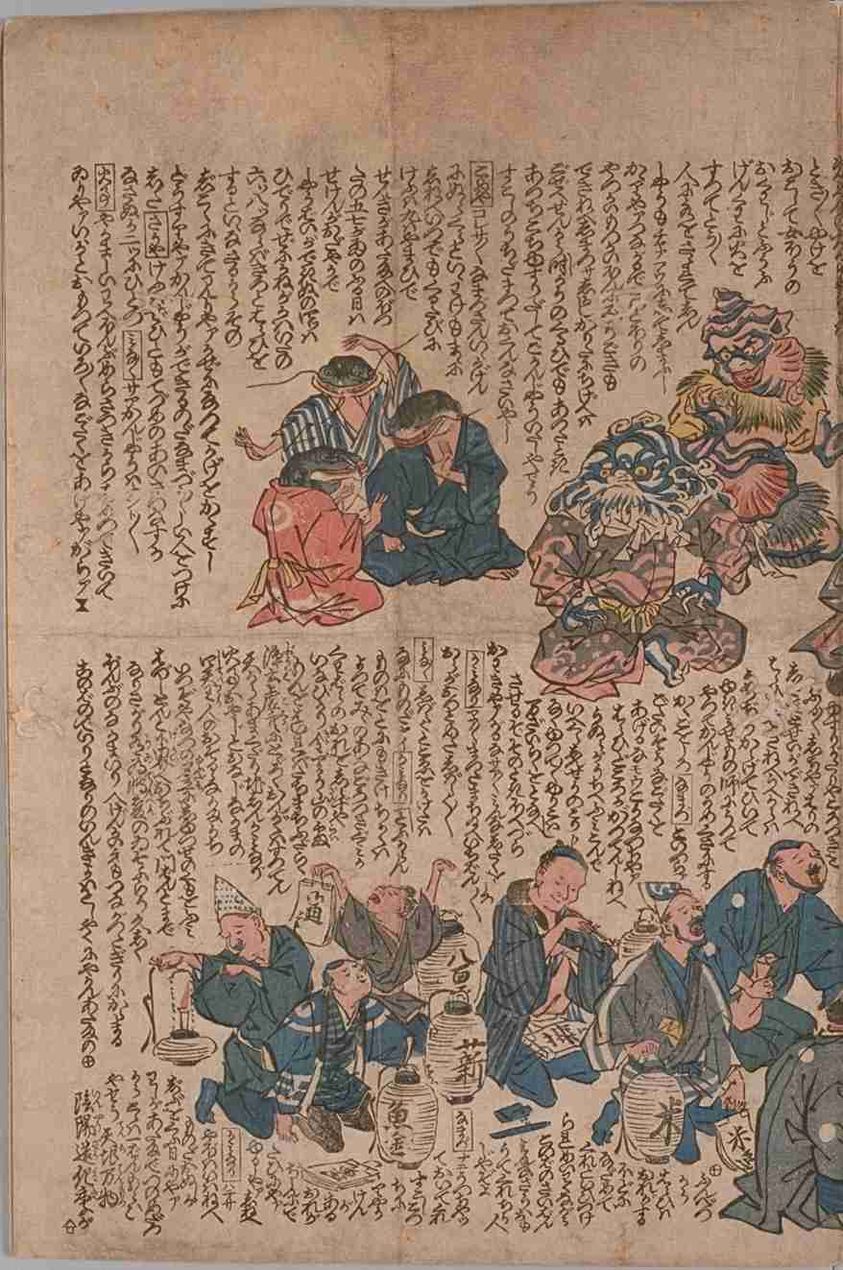

実は、この『地しん心得草』には、天正十三年の夜に伏見で発生した大地震の話が記されています。この地震により多くの家が倒壊しましたが、その際、清正が裸馬に飛び乗り、秀吉のもとへ駆けつけた忠義が、地震を鎮めたとされています。そして、この地震に始まり、寛永・元禄・安政の地震にも言及し、大地震は周期的に起こるものであると説いています。つまり、恐れずに落ち着いて備えることを勧め、道徳的な教訓を伝えているのです。

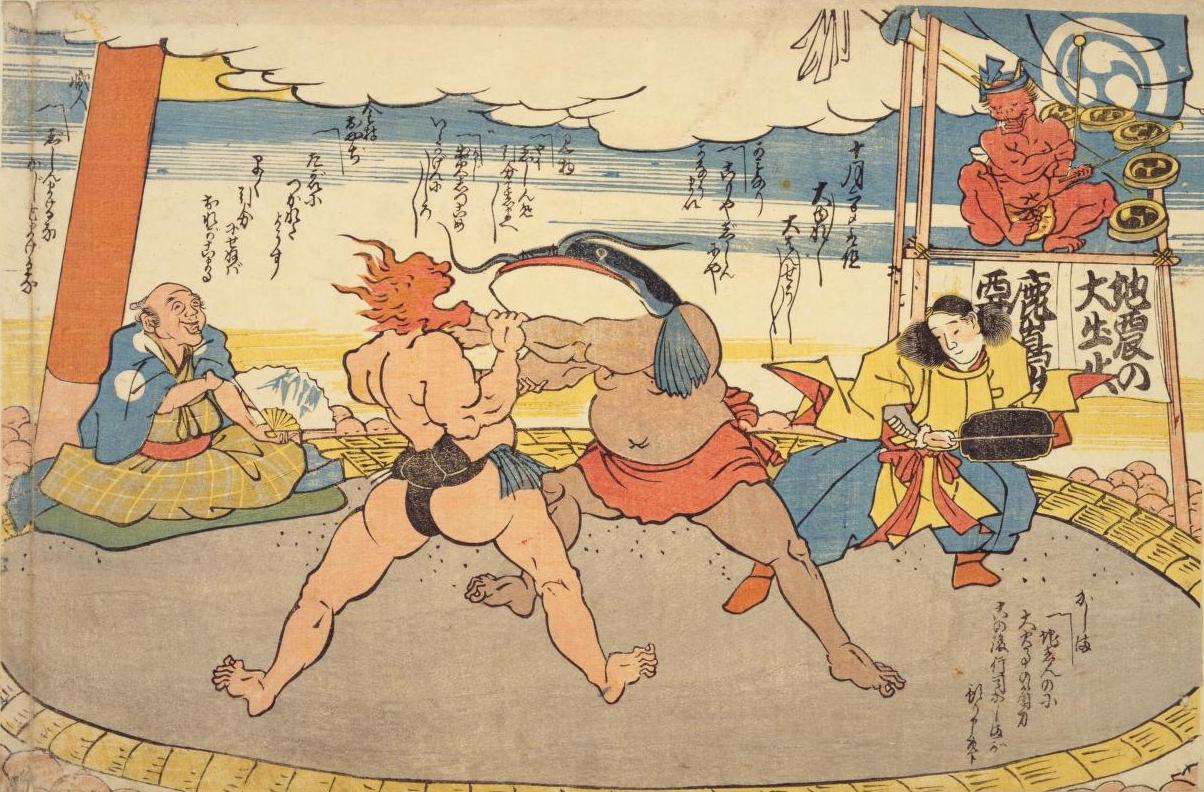

疑問に思うのは、このかわら版にはナマズについてふれられていないことです。というのも、伏見の大地震といえば、秀吉がこの地震を経験した後、五奉行の一人である前田玄以に宛てた書状がきっかけとなり、ナマズと地震が結びつけられたことでも知られています。また、信長の没後、豊臣秀吉に臣従した五大老の一人である前田利家をはじめ、その血縁関係において鯰尾形兜の着用が見られました。もともと武家社会で「鯰尾兜」が用いられた目的は、秀吉への強い忠誠心を示すことにあり、その背景には自然災害に立ち向かう威厳や畏怖の象徴としてのナマズがあります。つまり、ナマズと鯰尾兜に込められた忠誠心や信仰は、本来切り離すことのできない関係にあると考えられるからです。ですが、このかわら版で清正が着用している兜は短く平らな実践兜であり、戦場で着用したとされる長烏帽子形兜には「鯰」という文字が使われていません。秀吉の縁威という立場も影響しているかもしれませんが、少なくともこの時点では、地震とナマズのイメージは完全には結びついていないようです。制作された推定年と、その時代背景との間にずれがあることも気になります。ちなみに、利家所蔵の長烏帽子形兜や実戦兜には「鯰」という文字が使われています。

今回はその点について気になったことを取り上げましたが、もし新たな資料が見つかれば、追記したいと思います。

※「地しん心得草」は、鯰絵として分類している機関はありますが、安政2年に刊行されたものかどうかは不明です。江戸時代の防災マニュアルとして位置づけられています。

参考

web:徳川美術館HP

「みんなで翻刻」京都大学古地震研究会HP

西村泰郎「蒲生氏郷の鯰尾兜のかたちについて」『氏郷記を読む会』2006年

細田博子「鯰尾兜の信仰ー武家社会にみる鯰のイメージー」『西郊民俗246号』西郊民俗談話会 2019年ほか

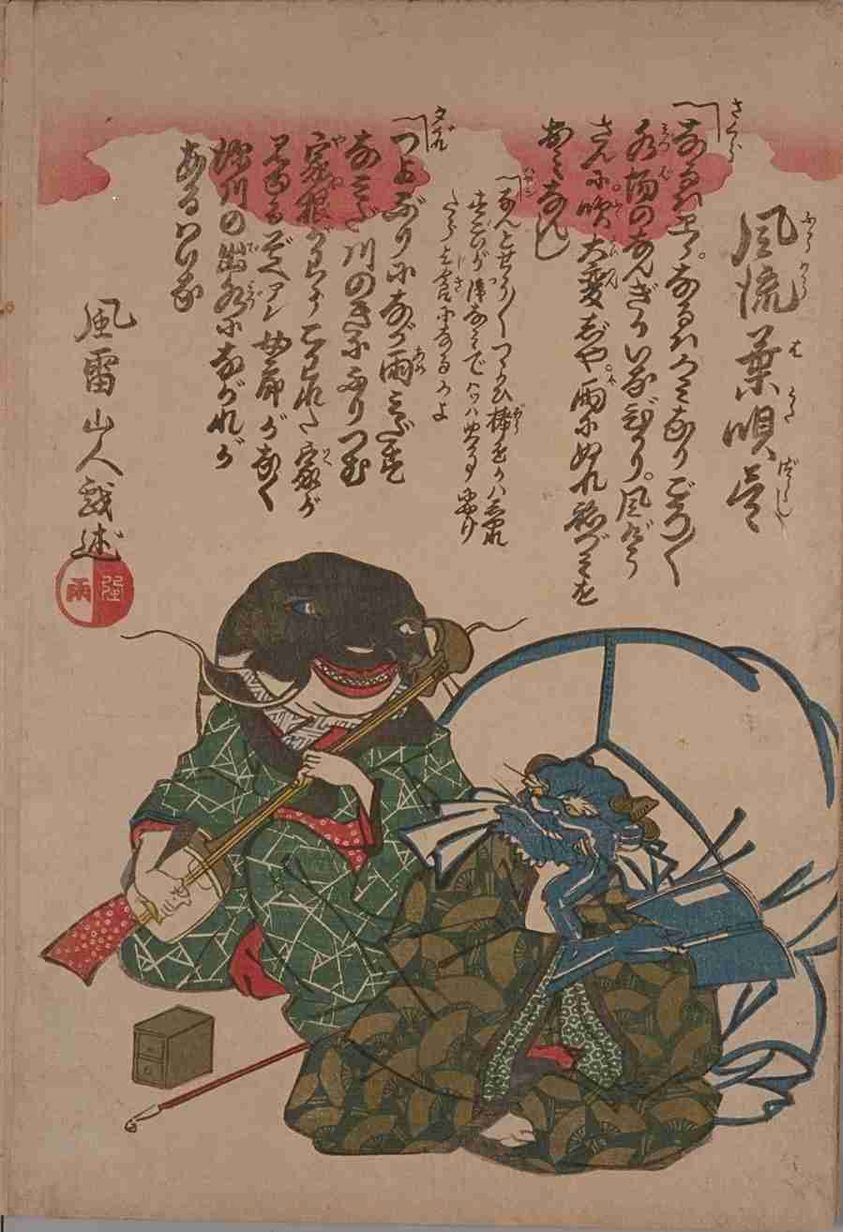

図版:鯰の民俗文化会蔵

-